![]()

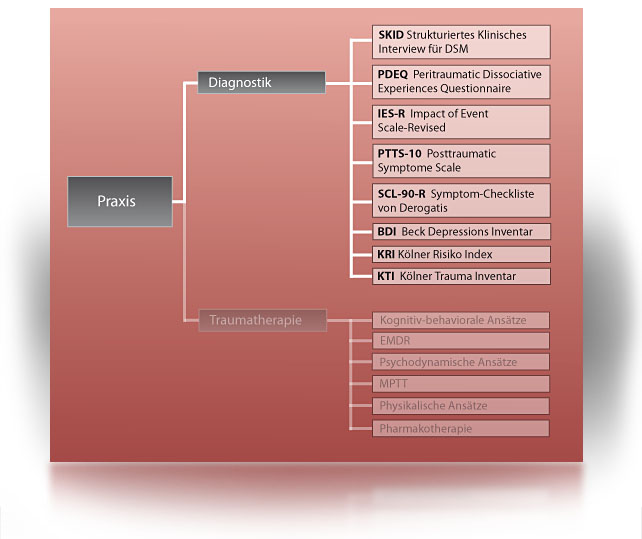

Diagnoseinstrumente

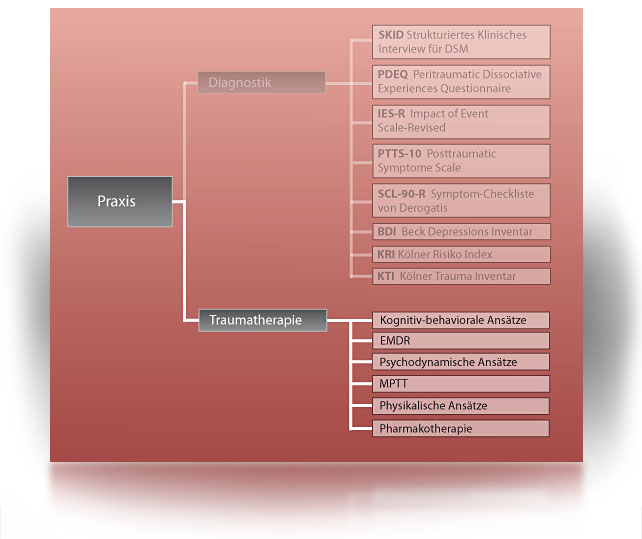

Zur Erfassung psychotraumatischer Belastung gibt es eine Reihe von deutschsprachigen Untersuchungsinstrumenten, die hier kurz vorgestellt werden (vgl. Fischer und Riedesser, 2003, S. 105 ff.):

Strukturiertes Klinisches Interview für DSM (SKID)

Das Strukturierte Klinische Interview für DSM (SKID) ist als Leitfaden für ein strukturiertes Interview nach den Diagnose-Kriterien des DSM IV konzipiert. Entsprechend gibt es ein eigenständiges PTBS-Modul. Das etwas zeitaufwändige Verfahren besitzt eine hohe Validität.

Peritraumatic Dissociative Experience Questionaire (PDEQ) Der PDEQ von Marmar et al. (1997) ist ein standardisierter Fragebogen zur Selbstbeschreibung, der retrospektiv Dissoziations-, Depersonalisierung- und Derealisierungserlebnisse während eines traumatischen Ereignisses erfasst. Die zehn Items in Aussageform werden quantitativ ausgewertet – ihr Gesamtwert schätzt das Ausmaß peritraumatischer Dissoziation ein.

Impact of Event Scale – Revised (IES – R)

Das Verfahren von Horowitz et al. umfasste in der ursprünglichen Fassung nur zwei Selbstbeurteilungsskalen zu den Bereichen Intrusion und Vermeidung. In der revidierten Version wurden diese um die dritte Skala Hyperarousal ergänzt. Damit sind die drei Hauptsymptomkomplexe psychischer Traumatisierung wiedergegeben. Die 7-8 Items pro Skala sind als Aussagen formuliert. Patienten geben an, in wie weit diese auf ihr Erleben in den letzten sieben Tagen (vor der Untersuchung) zutreffen. Die Skalen lassen sich quantitativ auswerten und ergeben zusammen einen Gesamtwert, der den Grad psychotraumatischer Belastung in vier Kategorien angibt.

Posttraumatic Symptom Scale (PTSS-10)

Die zehn Items der standardisierten Selbstbeschreibung erfassen aktuelle Beschwerden im Anschluss an belastende Erfahrungen. Aus den Antworten kann ein quantitativer Gesamtwert errechnet werden. Danach lässt sich das Ergebnis in eine der vier Kategorien subklinische Symptomatik, erhöhte Stresssymptomatik, PTBS-Risikogruppe oder wahrscheinliche PTBS einordnen.

Symptom-Checkliste (SCL-90-R)

Die Symptom-Checkliste nach Derogatis et al. ist ein umfangreicher Fragebogen mit 90 Items, der die Skalen Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit bei sozialem Kontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität, Phobie, paranoide Gedanken und Psychotizismus enthält. In Selbstbeurteilungsform spiegeln sie das Beschwerdebild der letzten sieben Tage wieder. Die Items können zu einem globalen Symptomindex addiert oder nach Subskalen ausgewertet werden. So lassen sich bestimmte Items zu einer validierten PTBS-Skala zusammenfassen.

Beck Depressions Inventar (BDI)

Das Beck Depressions Inventar stellt ein Selbstbeurteilungsinstrument zur Erfassung des Schweregrads einer depressiven Störung.

Kölner Risikoindex (KRI)

Bei dem KRI handelt es sich um eine Checkliste, die anhand eines Belastungswertes angibt, wie das Risikoprofil von Gewalt- und Unfallopfern einzuschätzen ist. Danach werden die Kategorien Selbsterholer (Erholungsverlauf ohne Probleme), Risikogruppe (hohe Gefährdung zur Ausbildung einer PTBS) und eine Wechselgruppe (die Balance zwischen Schutz- und Risikofaktoren entscheidet über die künftige Entwicklung) unterschieden. Entsprechend abgestufte Interventionen lassen sich so leicht auf die drei Gruppen abstimmen. Das Verfahren wurde an der Universität Köln im Rahmen des Kölner Opferhilfe-Modells entwickelt und erfasst Aspekte aus allen Phasen des traumatischen Verlaufs.

Kölner Traumainventar (KTI)

Das KTI nach Fischer und Schedlich fokussiert schwerpunktmäßig Risiko- und Belastungsfaktoren in der Lebensgeschichte des Patienten. Daraus lässt sich eine individuelle Traumabiographie entwickeln, um so den traumatischen Verlauf aus Situation, Reaktion und Prozess testtheoretisch abzubilden. Es existieren Fassungen unterschiedlicher Länge und eine Interviewversion.

Kölner Dokumentationssystem für Psychotherapie und Traumabehandlung (KÖDOPS)

Wie der Name schon sagt, ist das KÖDOPS von Gottfried Fischer kein Diagnoseinstrument im engeren Sinne, sondern zur Planung, Begleitung und Dokumentation der Therapieplanung besonders bei traumatisierten Patienten gedacht. Es wird daher im Praxisteil dieser Arbeit ausführlich vorgestellt.

![]()

Auf der Grundlage ihrer Sichtung aktueller Studien zu PTBS-Therapien, empfehlen Flatten et al. schulübergreifend die folgenden Phasen in der Therapie zu berücksichtigen, die dem dynamischen Verlauf der PTBS angemessen sind (vgl. Flatten et al., 2004, S. 103 ff.):

1. Stabilisierung

Am Anfang einer Traumatherapie sollten Stabilisierungsmaßnahmen zentral sein:

- Sicherheit und Autonomie (wieder)herstellen

- Hilfreiche therapeutische Beziehung aufbauen

- Unterstützung durch supportive Gesprächsbegleitung

- Ressourcen mobilisieren

- Soziale Unterstützung organisieren/vernetzen

- Traumatischen Folgestörungen im Sinne einer Sekundärprävention vorbeugen

- Eventuell noch bestehenden Täterkontakt beenden

2. Traumabearbeitung

Der Zeitpunkt, mit der Traumabearbeitung zu beginnen, muss im Einzelfall sorgfältig gewählt sein, um eine Retraumatisierung zu vermeiden. „Als Regel kann gelten: ohne Stabilisierung keine Traumabearbeitung. Ebenso gilt beim derzeitigen Wissensstand das Primat der Psychotherapie vor Pharmakotherapie (ebd.).“ Im Fokus der Traumabearbeitung steht bei allen Therapien die „‚Traumasynthese durch Traumaexposition’“. Traumasynthese bedeutet hier eine Defragmentierung vormals dissoziierter Erlebensinhalte und eine Integration des traumatischen Erlebens in die individuelle Biographie.“ Bei der Bearbeitung stehen vor allem Intrusionen und emotionale Überflutung zusammen mit davon verursachten Verhaltensänderungen im Mittelpunkt.

3. Reintegration/Rehabilitation

Dieser am wenigsten diskutierte und evaluierte Aspekt sollte dennoch nicht vernachlässigt werden, da z. B. der Aufbau eines sozialen Netzwerks, die Wiederaufnahme der Arbeit und alltäglicher Aktivitäten wichtige Voraussetzungen sind, damit Betroffene an ihr Leben vor der Traumatisierung anknüpfen können.

An dieser Stelle sei bereits vorweg genommen, dass kein Verfahren gegenwärtig als anderen in jedem Fall überlegen gelten kann. „Entsprechend dem syndromalen und multifaktoriellen Charakter des Störungsbildes hat sich therapeutisch ein multimodales Vorgehen bewährt, das verschiedene therapeutische Techniken integriert (Flatten et al., 2004; Resick, S. 186 f.; Vyssoki und Tauber, 2004, S. 107 f.). Die Auswahl der einzelnen Techniken ist abhängig von der Differenzialdiagnose. Den Patienten vor der Traumabearbeitung ausreichend zu stabilisieren scheint dabei wichtiger als eine bestimmte Schulzugehörigkeit zu sein. Dass sich bislang keine einzelnes Verfahren als überlegen erwiesen hat, kann für die tatsächliche Gleichwertigkeit der verschiedenen Ansätze sprechen, mit methodischen Problemen verbunden sein oder auch bedeuten, dass in allen Verfahren ähnliche Wirkfaktoren enthalten sind. Denn die meisten Therapien kombinieren ohnehin verschiedene Techniken. Zur Illustration der einzelnen Verfahren werden im Folgenden wichtige Therapieansätze im Überblick vorgestellt.

Kognitiv-behaviorale Ansätze

Die kognitiv-behavioralen Ansätze kombinieren verhaltensorientierte Lernprogramme (Konfrontation) mit Techniken zur Angstbewältigung und kognitiven Therapieverfahren (vgl. Rothbaum, Foa und Hembree, 2003, S. 75 ff.).

Konfrontationsverfahren arbeiten mit Desensibilisierung, indem der Patient einer gestuften Reizkonfrontation ausgesetzt wird, um ihm eine Habituation und Adaption an die Situation zu ermöglichen. Parallel trainiert der Patient Angstbewältigung mit Hilfe von Entspannungstechniken, Gedankenstopp, Rollenspielen, Selbstwertstärkung, Vorbereitung auf Belastungsfaktoren etc.

Schließlich zielt die kognitive Umstrukturierung darauf, irrationale und unangemessene Überzeugungen zu ändern und so Symptome aufzuheben.

Kognitiv-behaviorale Verfahren werden meist als kombinierte Konzepte eingesetzt, so z.B. das Stressimpfungstraining nach Meichenbaum (vgl. Meichenbaum, 2003).

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR wird je nach Autor als körperorientiertes, kognitives oder als Verfahren eigener Kategorie eingeordnet, das sowohl allein als auch ergänzend zu anderen Therapiemethoden eingesetzt werden kann. Das Ende der 1980er Jahre von Francine Shapiro entwickelte und inzwischen als Manual vorliegende Verfahren arbeitet mit der Veränderung traumatischer Erinnerungen mittels schneller seitlicher Augenbewegungen. Während der Patient ein traumatisches Erlebnis in seiner Vorstellung noch einmal durchlebt, bewegt der Therapeut seinen Finger vor dem Gesicht des Patienten hin und her, wobei der Blick des Patienten dem Finger folgt. Alternativ kann auch mit beidseitigen auditiven oder taktilen Reizen gearbeitet werden (z. B. indem die Therapeutin rhythmisch auf die linke und rechte Handflächen des Patienten tippt). Als Erklärung für die nachgewiesene Wirksamkeit des Verfahrens nimmt man an, dass die bilateralen Reize die Informationsverarbeitung anregen. EMDR-Therapie kann traumatisierten Patienten in kurzer Zeit Erleichterung verschaffen. Das Verfahren wurde als Therapie in acht Phasen konzipiert (Shapiro, 1998, S. 102 ff.):

1. Anamnese

Vorgeschichte des Patienten; Entwicklung des Behandlungsplans2. Vorbereitung

Informationen zu EMDR, Erwartungen an die Therapie klären, Aufbau eines

Vertrauensverhältnisses zum Therapeuten, Erlernen von Entspannungstechniken3. Bewertung

Definition der Ziel- und Ausgangslage durch Auswahl von Erinnerungsbildern und

zusammenfassenden Aussagen (z. B. negative Kognition: „Ich bin wertlos“) –

Gültigkeitseinschätzung dieser und der Zielaussage (z. B. positive Kognition: „Ich

bin liebenswert“) auf zehnstufiger Skala4. Desensibilisierung/Reprozessing

Belastende Emotionen werden mit mehrfachen Augenbewegungsserien bearbeitet

5. Verankerung

kognitive Restrukturierung: sobald negative Kognition < 1 bewertet wird, verstärkt

Therapeut die positive Kognition durch Verknüpfung mit Zielerinnerung in weiteren

Augenbewegungsserien bis zum Wert > 66. Körpertest

Patient tastet mental seinen Körper nach Spannungen ab, die dann durch weitere

Augenbewegungsserien abgebaut werden7. Abschluss

Herstellen eines emotionalen Gleichgewichts des Patienten am Ende der Therapie

und an jedem Sitzungsende; Vorbereitung auf Zwischenzeit, z. B. durch

Tagebuchaufzeichnungen8. Überprüfung

Kontakt zu Therapieziel herstellen und Verarbeitung ansprechen – auch am

Beginn jeder neuen Sitzung

Psychodynamische Therapieansätze zur Traumabehandlung

In psychodynamisch orientierten Therapien geht es für den Patienten darum, traumatische Erfahrungen zu erinnern, die damit verbundenen Gefühlen zu durchleben und sie mit Hilfe des Therapeuten zu kontrollieren. Langfristig soll die Integration der abgespaltenen Erfahrung in die Lebensgeschichte erreicht und damit die biographische Kontinuität wieder hergestellt werden.

Allgemeine Regeln für (psychodynamisch arbeitende) Traumatherapeuten nach Wilson (1989, S. 212 ff.):

- Wertfreie Akzeptanz des Traumapatienten ist fundamental.

- Suchtverhalten als Selbstmedikation treten bei PTBS-Patienten häufig auf.

- Elemente, die den Erholungsprozess fördern:

- unmittelbare Hilfe (Sicherheitsvermittlung)

- Sprechen über das Traumaerlebnis

- soziales Engagement des Betroffenen

- Allgemeine Patienteninformationen über Art und Dynamik von Traumareaktionen sollten zur Therapie gehören.

- Belastungsfaktoren werden zunächst ausschließlich als Folge der Traumaerfahrung betrachtet und bearbeitet – erst später fließen lebensgeschichtliche Aspekte ein.

- Starke Gegenübertragungsreaktionen sind zu erwarten.

- Übertragung ist die Wiederaufnahme von (traumatisch gestörten) Beziehungen.

- Mit häufigen Vertrauens- und Beziehungstests ist im therapeutischen Arbeitsbündnis zu rechnen.

- Folgende Abwehrreaktionen treten oft auf: Verwerfung, Spaltung, Dissoziation.

- Traumatische Erfahrungen können die Identitätsentwicklung in jedem Lebensalter beeinflussen.

- Traumatransformation stellt einen lebenslangen Prozess dar.

- Eine erfolgreiche Traumatransformation kann auch zu einer positiven Persönlichkeits-entwicklung führen (Sinnfindung, Integritätsentwicklung, Sensibilisierung etc.).

Darüber hinaus weisen Fischer und Riedesser (2003, S. 208 f.) auf weitere förderliche Faktoren hin:

- Körperliche Aktivität

- Ausgewogene Ernährung

- Familiäre Unterstützung

- Selbsthilfegruppen