![]()

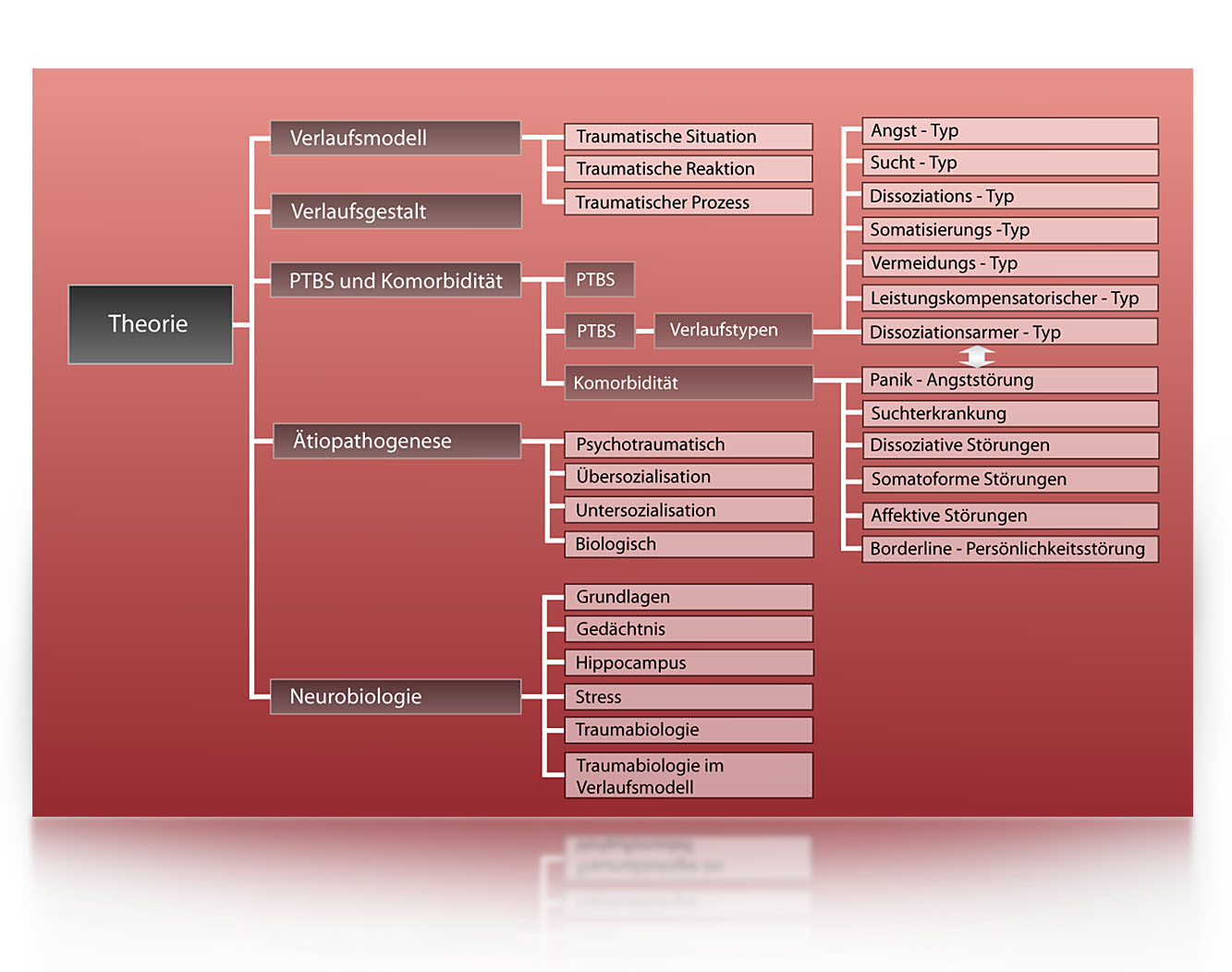

Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung

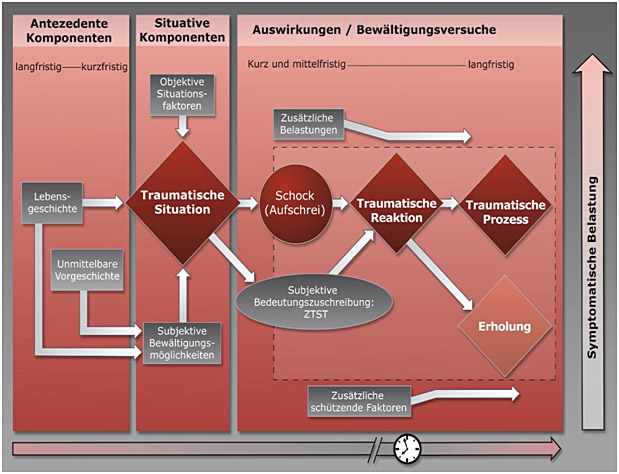

Das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung ist eine Heuristik zur Beschreibung der dynamischen Entwicklung psychischer Traumata in drei Phasen: Traumatische Situation, Reaktion und traumatischer Prozess (ebd., S. 61 ff.). Die Stadien sollten weder als zeitliche Reihenfolge noch isoliert betrachtet werden, sondern in wechselseitigem, inhaltlichem Bezug auf die jeweils anderen Phasen. Das Verlaufsmodell dient als Leitfaden für Forschung und Therapiepraxis.

Traumatische Situationen

Traumatische Situationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie subjektiv angemessene Reaktionen nicht ermöglichen. Im Begriff der Situation sind objektive und subjektive Faktoren systematisch aufeinander bezogen, die mit Hilfe einer Situationsanalyse zu bestimmen sind. Die traumatische Situation ist daher „aus dem Zusammenspiel von Innen- und Außenperspektive, von traumatischen Umweltbedingungen und subjektiver Bedeutungszuschreibung, von Erleben und Verhalten zu verstehen“ (ebd., S. 62).

Nach folgenden objektiven Faktoren lassen sich Traumatisierungssituationen genauer beschreiben:

- Dauer/Häufigkeit

- Ursache (Mensch vs. Zufall)

- Schweregrad

- Betroffenheitsgrad (direkt vs. indirekt)

- Opfer-Täter-Verhältnis

- Situationsdynamik

- Erwartbarkeit

Nach der Länge der Einwirkzeit bezeichnet man mit Terr einmalige bzw. kurze Ereignisse als Typ-I-Trauma (z. B. Unfälle, Überfälle und Katastrophen) und länger andauernde und/oder wiederholte traumatische Erfahrungen wie Folter, Geisel- und Kriegsgefangenschaft oder mehrfachen Missbrauch entsprechend als Typ-II-Trauma (Terr, 1989, S. 3 ff.).

Khan spricht beim Zusammenwirken mehrer Erfahrungen, die einzeln unterhalb einer hypothetischen Traumatisierungsschwelle bleiben, aber in ihrer additiven Wirkung doch traumatisierend wirken von einem kumulativen Trauma(Khan und Massud, 1963, S. 42 ff.).

In Hinblick auf die Ursache von traumatischen Ereignissen unterscheidet man menschliche Verursacher (z. B. bei Gewaltdelikten, Missbrauch und Folter) von zufälligen Ursachen wie technischen und Naturkatastrophen.

Nach Art der auslösenden Stressoren lässt sich der Schweregrad der Belastung ermitteln. Orientierung kann hierbei die Klassifikation von psychosozialen Belastungsfaktoren nach DSM II-R dienen (aufgehoben in DSM IV). Danach gilt z. B. ein Schulwechsel oder Familienstreit als leichte Belastung, Geburt eines Geschwisters oder chronische Krankheit eines Elternteils als mittlere, Scheidung der Eltern als schwere und sexueller Missbrauch oder Tod eines Elternteils als sehr schwere Belastung.

Der Betroffenheitsgrad bezieht sich darauf, ob jemand unmittelbar selbst an einer traumatischen Erfahrung beteiligt oder indirekt als Angehöriger bzw. professioneller Helfer betroffen ist.

Ist das Verhältnis von Täter und Opfer durch eine enge Beziehung gekennzeichnet (z. B. wenn der Täter ein Familienmitglied ist), fällt das Trauma komplexer aus. Fischer und Riedesser schlagen für diese Konstellation den Ausdruck „Beziehungstrauma“ (Fischer und Riedesser, 2003, S. 138) vor.

Ein weiterer Traumatypus, der häufig im Zusammenhang mit einem Beziehungstrauma auftritt, ist das so genannte Orientierungstrauma. „Mit der Verletzung der angeborenen Orientierungsreaktion und des Neugierverhaltens wird hier ein basales Motivsystem bei Tier und Mensch beeinträchtigt, das zur Sicherung der übrigen Motivsysteme und der Bedürfnisbefriedigung dient. Die Orientierung erstreckt sich auf basale Kategorien wie freundlich/feindlich, sicher/unsicher, sozial erwünscht/unerwünscht usf. Werden diese Schemata verwirrt, beispielsweise durch Situationen vom Typus des Double-Bind, so bricht gleichsam die logische Software des Orientierungsprogramms zusammen. Viele der spektakulären Verhaltenskonsequenzen in entsprechenden Experimenten sind als Folge dieser erlernten ‚kognitiven Hilflosigkeit’ zu verstehen (Fischer und Riedesser, 2003, S. 371).“

Bezüglich der traumatischen Situationsdynamik lassen sich mit Ochberg fünf Paradigmen unterscheiden (ebd., S. 371): Negative Intimität (z. B. bei Vergewaltigung), Todesnähe, Angst und Arousal, Viktimisierung (z. B. durch Erniedrigung, Demütigung etc.) und Beraubung.

Die Erwartbarkeit bezieht sich auf die Vorhersehbarkeit eines traumatischen Ereignisses.

Schwere bzw. chronifizierte Formen finden sich häufiger bei traumatischen Ereignissen vom Typ II, wenn sie durch Menschen verursacht wurden oder nicht vorhersehbar waren.

Die subjektiven Situationsfaktoren umfassen individuelle Risiko- und Schutzfaktoren. Dazu gehören sowohl psychische und physiologische Persönlichkeitsdispositionen als auch aktuelle Bewältigungs- und Copingstrategien sowie Erwartungen, Motivationslage etc.

Situationen lassen sich auch durch ihr Thema bestimmen. Die kognitive Psychologie hat für bestimmte standardisierte Situationstypen den Ausdruck „Skript“ geprägt. Wie im Drehbuch eines Filmes bezeichnet ein Skript einen erwartbaren Situationsablauf, der kulturell, situativ oder personengesteuert verlaufen kann. Zum Beispiel umfasst das Skript einer Geburtstagsfeier Elemente wie Gäste begrüßen, Geschenke auspacken, Kerzen ausblasen, Torte essen, Ständchen bekommen etc. Skripts eignen sich gut für Situationsanalysen, weil auch sie subjektive und objektive Faktoren miteinander verbinden.

Dementsprechend kann man für jede individuelle traumatische Erfahrung ein Zentrales traumatische Situationsthema (ZTST) herausarbeiten. Dabei handelt es sich um die „zentrale subjektive Bedeutung, die eine traumatische Situation für die betroffene Persönlichkeit annimmt: was die Person zutiefst getroffen und verletzt hat (ebd.).“

Darüber hinaus dient auch das Situationskreis-Modell nach Thure von Uexküll zur Erklärung des peritraumatischen Geschehens. Hier nimmt das Subjekt traumatogene Umgebungsfaktoren als bedrohliche Situation wahr, bei denen eine Bedeutungserteilung (ZTST) fehlschlägt. Auf der effektorischen Seite können die Handlungsabsichten einer Kampf- und Verteidigungsreaktion nicht umgesetzt werden. Wenn das Kampfverhalten als Bewältigungsmöglichkeit fehlschlägt, beginnt ein neuer Kreislauf, bei dem die traumatogenen Gegebenheiten auf der Wahrnehmungsebene jetzt zur häufigen Tunnelsicht führen, die „hypothetisch als Ausdruck der Fluchttendenz in der Wahrnehmung verstanden“ (ebd., S. 85) werden kann und den Einfluss von Motorik auf Sensorik zeigt. Auf der Handlungsseite entspricht ihr dann auch eine Fluchtreaktion, die auf Grund der fehlenden tatsächlichen Fluchtmöglichkeit eventuell in Erstarrung (numbing) münden kann. Insgesamt versagen alle realen Problemlösungsversuche, so dass auf effektorischer Seite häufig Tendenzen zu Leerlauf- und Pseudohandlungen auftreten. Obwohl diese keiner tatsächlichen Problemlösung dienen, sind sie für das Gleichgewicht des Organismus dennoch wichtig, gewissermaßen um sich überhaupt abzureagieren.

Zusammengefasst beschreibt das Situationskreis-Modell ein Auseinanderbrechen der sensorischen und motorischen Ebene des Organismus während der traumatischen Exposition. Durch das vergebliche Durchlaufen der Aktivierungszyklen erfährt das Subjekt seine Wirkungslosigkeit, die schließlich zu (erlernter) Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit führt. Das Welt- und Selbstbild des Individuums ist erschüttert, da die Selbstregulation nachhaltig gestört wurde.

Traumatische Reaktion

Bei der traumatischen Reaktion lässt sich eine peritraumatische von einer posttraumatischen Phase unterscheiden.

Der peritraumatische Abschnitt (von griech. „peri“ – um…herum) wird auch als Expositionsphase bezeichnet, da eine Person hier unmittelbar dem traumatischen Ereignis ausgesetzt ist. Hier zeigt sich bereits, dass die Phasen des Verlaufsmodells nicht als zeitlich und inhaltlich klar voneinander abgrenzbare Bereiche funktionieren, sondern in ihrer dynamischen Gesamtheit zu sehen sind. Denn die Ausbildung des ZTST und die Interpretation im Situationskreismodell nach Uexküll charakterisiert zwar die traumatische Situation (s. o.), versteht sich nach Fischer und Riedesser (2003) aber ausdrücklich als Beschreibung des „peritraumatische[n] Erleben[s]“.

Die posttraumatische Phase der traumatischen Reaktion umfasst die Zeit direkt nach dem traumatischen Ereignis. Sie ist geprägt von dem paradoxen Anspruch, ein Erlebnis verarbeiten zu müssen, das die subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten bei weitem übersteigt.

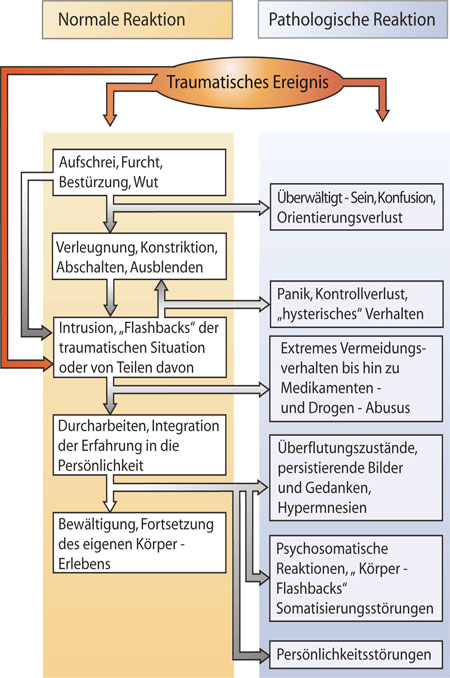

Typisch für die posttraumatische Reaktion ist ein Wechsel zwischen Vermeidung und Intrusion als biphasischer Verarbeitungsmechanimus nach Horowitz. Intrusionen sind Gedanken, Gefühlen und Erinnerungsbildern in Bezug auf das traumatische Ereignis, die sich unwillkürlich und überwältigend aufdrängen. Dieser hochemotionale Zustand mit erhöhtem Arousal wirkt langfristig extrem erschöpfend. Demgegenüber ist die Vermeidung oder Leugnung durch Abwehr und emotionale Abstumpfung gekennzeichnet, die bis zu ausgeprägten Erstarrungszuständen reicht (numbing).

Horowitz (1997) hat in diesem Sinne normale und pathologische Reaktionen auf traumatisierende Ereignisse gegenübergestellt (Horowitz, 1997, S. 115; vgl. auch Wilson, 1993, S. 49 ff.).

Gelingt es in der traumatischen Reaktionsphase nicht, die Verarbeitung abzuschließen und in eine Erholungsphase einzutreten, wirkt die traumatische Erfahrung unterschwellig fort: Die traumatische Reaktion geht über in den traumatischen Prozess.

Traumatischer Prozess

Der traumatische Prozess ist gewissermaßen als langfristige traumatische Reaktion zu verstehen. Denn die große Aufgabe des traumatischen Prozesses besteht darin, die traumatische Erfahrung in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren. Dazu gehört auch, das erschütterte Selbst- und Weltverständnis neu aufzubauen.

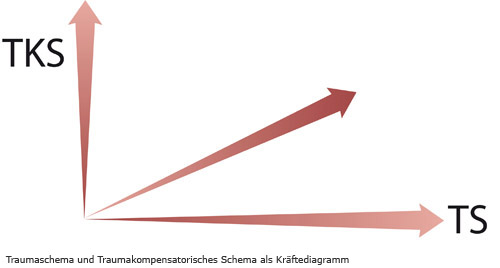

Das Traumaschema wird in dieser Zeit weiter ausdifferenziert, vor allem aber das Traumakompen-satorische Schema (TKS) elaboriert. Während der traumatischen Situation konnte der Organismus nur spontane Selbstschutzmaßnahmen ergreifen, die in der traumatischen Reaktion ausgebaut wurden. Diese kompensatorischen Abwehr- und Bewältigungsmaßnahmen erfahren im trauma-tischen Prozess eine weitere Differenzierung und Verfestigung.

Der traumatische Prozess wird in seinem Verlauf von der dynamischen, aber störanfälligen Balance aus TS und TKS bestimmt: Das Traumaschema drängt wie jedes emotional-kognitive Schema auf Wiederholung, verstärkt noch durch den Umstand, dass es ja das Schema einer unterbrochenen Handlung ist, die vollendet werden will (Vollendungstendenz und Wiederholungszwang). Daher sehen sich Traumapatienten von Erinnerungsbildern, Flashbacks u. a. Intrusionen bedroht. Da solche Wiederholungen aber retraumatisierend wirken, müssen sie kontrolliert werden: Um unerträgliche Erinnerungen fernzuhalten, haben die Betroffenen im Rahmen des Traumakompen-satorischen Schemas Bewältigungsstrategien entwickelt, die auf Vermeidung aller traumabezo-genen Reize und Situationen zielen. Dieses Gegeneinander ähnelt stark dem klassisch psychoana-lytischen Konzept aus (Trieb)Wunsch und Abwehr, die ebenfalls antagonistisch agieren und dadurch Symptome hervorrufen.

Veranschaulicht stellt sich dieses Gegenspiel aus TS und TKS als Diagramm der Kräfte dar:

An der Diagonale entsteht ein kleiner, kontrollierbarer Bereich, in den gleichzeitig die Symptombildung fällt. Fischer und Riedesser (2003) sprechen dabei von einem Minimalen kontrollierten Handlungs- oder Ausdrucksfeld, das sich so definieren lässt: „Die originäre unkontrollierbare traumatische Situation wird in ihren wichtigsten Elementen an einer minimalen Szenerie abgehandelt, in der sie kontrollierbar gestaltet werden kann (Fischer und Riedesser, 2003, S. 369).“ Daher stellt das Minimale kontrollierte Handlungs- oder Ausdrucksfeld oft den Bereich der Symptombildung dar. Beispiele sind der eigene Körper, Zwangshandlungen, Phantasien etc.

Schließlich können traumakompensatorische Strategien unter fortdauernder Belastung in der Entwicklung eines so genannten Traumaskripts münden. Ein solches Skript unterteilt die traumatische Erfahrung in einzelne Segmente, die jeweils für sich genommen erträglich bleiben.

Charakteristisch für Traumapatienten ist außerdem die Entwicklung eines Desillusionierungs-schemas. Darunter versteht man „eine traumadynamisch wirksame Struktur, welche die übermäßige Desillusionierung, den übermäßigen Verlust von Illusionen, aus der traumatischen Erfahrung in der Charakterstruktur verankert. Das Desillusionierungsschema ‚vertritt’ den Pessimismus, Hilf- und Hoffnungslosigkeit der traumatischen Erfahrung im traumatischen Prozess. Seiner inneren Dynamik nach stellt es einen Kompromiss zwischen Traumaschema und traumakompensatorischem Schema dar. Es repräsentiert die traumabedingte Desillusionierung und wirkt zugleich traumapräventiv im Sinne der kompensatorischen Tendenz: wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden“ (ebd., S. 365).

Nach ihren dominanten und andauernden kompensatorischen Verhaltensmustern sind traumati-sierte Patienten außerdem als verschiedene Verlaufstypen klassifizierbar (Hinckeldey und Fischer, 2002, S. 131 ff.):

- PTBS-Angst-Typ (starkes Vermeidungsverhalten)

- Suchttyp

- Dissoziationstyp

- Somatisierungs-Typ

- Vermeidungs-Typ

- Dissoziationsarmer Typ ohne spezifische traumakompensatorische Mechanismen

- Leistungsorientierter Kompensationstyp