Traumabiologie

Für die Posttraumatische Belastungsstörung sind viele (neuro)biologische Veränderungen belegt, die mit den psychischen Auswirkungen einhergehen (vgl. Lahousen et al., 2004; Roth und Münte, 2004; Resick 2003; Bering, 2005).

Gestörte Stressachse:

Verminderter Kortisolspiegel und Sensibilisierung der Glukokortikoidrezeptoren

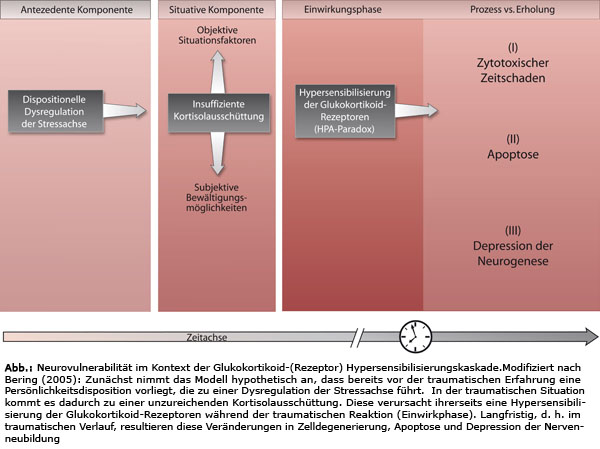

Die normale Stressreaktion sieht unter Einfluss von CRH und ACTH eine erhöhte Ausschüttung von Kortisol vor, um die Leistungsfähigkeit des Körpers der Belastungssituation anzupassen. Depressive und Angstpatienten weisen erwartungsgemäß einen solchen Hyperkortisolismus auf, nicht aber Patienten mit PTBS. Sie zeigen umgekehrt einen reduzierten Kortisolspiegel. Dies spricht dafür, dass traumatischer und/oder chronischer Stress vom Organismus anders verarbeitet wird als es der normalen Stressreaktion entspricht

Eine Erklärung für diese Pathophysiologie lautet, dass bei PTBS-Patienten eine Hypersensibilisierung der Glukokortikoidrezeptoren im Hippocampus vorliegt. Dadurch wird selbst bei verringertem Kortisolspiegel die Bindung der Glutamatrezeptoren begünstigt und durch die NMDA-Rezeptoren die Kalziumkonzentration in der Zelle gesteigert. Das kann zum Abbau von zelleigenen Proteinen und schließlich zum Zelluntergang führen. Denn die Stressachse steht dauerhaft auf maximaler Leistung und schädigt so langfristig den Organismus.

Verringertes Volumen der Hippocampusformation

In mehrfach replizierten Studien mit Bildgebungsverfahren (Kernspinresonanztomographie) wurden wiederholt um 5-26 Prozent verkleinerte Hippocampusformationen bei PTBS-Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden festgestellt (Bremner, 1995, Bremner et al., 1997; Gurvits et al., 1996; Stein et al. 1997 zit. nach Bering, 2005). Je schwerer das Trauma, desto stärker die Atrophie. Diese Veränderungen traten jedoch uneinheitlich ein- oder beidseitig auf und sind auch insgesamt nicht ohne widersprüchliche Befunde geblieben (vgl. Bering, 2005, S. 121 ff.).

Allerdings ist die Hippocampusatrophie auch für andere Erkrankungen wie Schizophrenie und Depressionen nachgewiesen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass z. B. depressive u. a. Störungen, die eine Atrophie begünstigen, als komorbide Störungen von Psychotraumatisierungen auftreten.

Neuere und sensitivere Messmethoden weisen aber auf feinstrukturelle Veränderungen in der Hippocampusregion hin, selbst wenn noch keine Volumenänderung nachweisbar ist. Die Kernspinprotonenspektroskopie erlaubt es, die Menge eines Moleküls in einer bestimmten Hirnregion zu erkennen. Zum Beispiel fungiert NAA (N-Acetyl-Aspartat) als neuronaler Integritätsmarker: Studien ergaben bei PTBS-Patienten durchschnittlich 23 Prozent weniger NAA. Dies ist als Hinweis darauf zu werten, dass das Regenerationspotential der Zellen herabgesetzt ist (Roth, 2007).

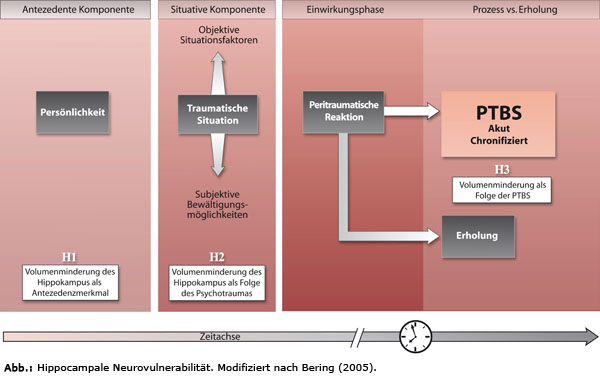

Um der Frage nachzugehen, ob es sich bei diesen Veränderungen der Hippocampusformation um Ursache (Hypothese [H1]: Volumenminderung als hereditärer Faktor), Begleiterscheinung (Hypothese [H2]: Volumenminderung ausgelöst durch traumatische Situation) oder Folge einer psychischen Traumatisierung handelt (Hypothese [H3]: Neurovulnerabilität durch traumatischen Prozess verursacht), schlägt Bering (2005) vor, die unterschiedlichen Befunde und Hypothesen zur hippocampalen Neurovulnerabilität auf Grundlage des Verlaufsmodell zu betrachten.

Abgestimmt auf die Phasen des Verlaufsmodells psychischer Traumatisierung geht er von einer multikausalen Entstehung aus und sucht die verschiedenen Hypothesen zu integrieren (vgl. Bering, 2005, 141 ff.).

Dabei verknüpft Bering die Ergebnisse aus der experimentellen Wirkungsforschung mit der prozessorientierten Verlaufsbetrachtung (ebd., S. 365). Die Schlussfolgerungen werden hier im Original wiedergegben:

- „Die Ursachenforschung zur Erklärung der Hypovolämie des Hippocampus bei Psychotraumastörungen sollte nicht auf eine Momentaufnahme der hereditären, situativen oder Prozessfaktoren fokussieren, sondern auf Denkmodelle eines interdisziplinären komplex-kybernetischen Verlaufsprozesses zurückgreifen.

- Argumente verdichten sich, dass die Hypovolämie der Hippokampusformation auch bei der PTBS auf einen Pathomechanismus zurückzuführen ist, der – im Sinne der Pathoklise – an charakteristische physikochemische Eigenschaften bestimmter Zellpopulationen in der Hippokampusformation gebunden ist.

- Die Ergebnisse zeigen, dass die PTBS nicht mit dem Hyperkortisolmodell der Stressforschung vereinbar ist. Die Hypersensibilisierung des Glukokortikoidrezeptors könnte eine Erklärung sein, warum ein niedriges Kortisol bei PTBS- Patienten die Vulnerabilität hippokampaler Neuronenverbände steigert.

- Für die Vulnerabilität von Neuronen bei Psychotraumastörungen müssen pathophysiologische Mechanismen des zytotoxischen Zellschadens, der Apoptose und der verminderten Neurogenese der Körnerzellen in Betracht gezogen werden“ (ebd.).

Erhöhtes psychophysiologisches Erregungsniveau

Ein erhöhtes Erregungsniveau (Arousal) zählt definitionsgemäß zu den PTBS-Symptomen. Entsprechende Befunde von PTBS-Patienten mit erhöhter Herzfrequenz im Ruhezustand sind vorhanden, können aber nicht immer nachgewiesen werden. In jedem Fall steigt die psychophysiologische Reaktion aber dann, wenn Stimuli verwendet werden, die mit der Belastung (Traumatisierung) in Zusammenhang stehen – z. B. Kriegsdarstellungen bei Vietnamveteranen.

Ein Symptom psychophysiologischer Reagibilität ist auch die Schreckreaktion, die bei vielen PTBS-Patienten besonders ausgeprägt auftritt. Unter dem Schreckreflex (startle response) versteht man „eine rasche, protektive Reflexantwort der Muskulatur auf extrem laute Töne oder andere überraschende Reize (Birbaumer und Schmidt, 2006, S. 703).“ Sie kann psychophysiologisch z. B. über das Augenblinzeln gemessen werden. Untersuchungen mit Kriegsveteranen belegen auch in diesem Fall, dass diese PTBS-Patienten keine generell intensivere Schreckreaktion zeigen, sondern nur in Abhängigkeit von traumabezogenen Auslösereizen: Während ein Berührungsreiz (elektrischer Schock) bei ihnen keine übermäßige Reaktion verursachte, lösten akustische und daher an Kriegslärm erinnernde Stimuli einen intensiven Schreckreflex aus. In diesem Sinne ist die erhöhte Schreckreaktion eher als konditionierte Emotionsreaktion zu verstehen.

Erhöhte Noradrenalinausschüttung

Noradrenalin ist wichtig in Zusammenhang mit selektiver Aufmerksamkeit, Orientierungsfähigkeit, übermäßiger Schreckhaftigkeit und autonomem Arousal. Bei Stress wird im Locus coeruleus vermehrt NA ausgeschüttet, gesteuert durch α2-adrenerge Rezeptoren.

Der Noradrenalinspiegel liegt bei PTBS-Patienten höher als bei Personen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Dies könnte zum einen die intensivere Schreckhaftigkeit, zum anderen auch die häufigen Schlafstörungen von PTBS-Patienten erklären, weil diese ein sympathisches Arousal vor Albträumen in der Art von realen Ereignissen aufweisen. Außerdem ist bei PTBS-Patienten die Anzahl der α2-adrenergen Rezeptoren verringert (bis zu 40 Prozent). Diese Down-Regulierung ist vermutlich ein Resultat erhöhter Katecholaminausschüttung. Gibt man PTBS-Patienten Yohibin, einen Antagonisten des α2-Adrenalinrezeptors, blockiert dieser die Rezeptorstellen und erhöht so den NA-Spiegel. Dadurch erleben im Gegensatz zu gesunden Probanden 70 Prozent der PTBS-Patienten Panikattacken und 40 Prozent Flashbacks.

Vermehrte Endorphinausschüttung: Geringere Schmerzempfindlichkeit

Bei PTBS-Patienten lässt sich ein erhöhter Spiegel der β-Endorphine in der Zerebrospinalflüssigkeit feststellen. Diese körpereigenen Opiate sorgen dafür, dass Organismen in Stresssituationen weniger schmerzempfindlich sind, sie wirken also als natürliches Analgetikum.

Veränderungen im regionalen cerebralen Blutfluss

Die Positronen-Emissionstomographie (PET) zeigt eine Veränderung des regionalen cerebralen Blutflusses (rCBF) an: Unter Stressprovokation mit Traumabezug kommt es zu einer rechtsseitigen Erhöhung des rCBF in der Amygdala und im Gyrus cinguli. Linksseitig ist ein verminderter rCBF festzustellen, vor allem in der Broca-Region, die für Sprache zuständig ist. Demnach sind u. a. diese Strukturen – allen voran die Amygdala – bei der Verarbeitung psychischer Traumata beteiligt. Dass eher visuelle als verbale Areale stärker durchblutet werden, könnte erklären, warum Erinnerungen an die Traumatisierung meist visueller Natur sind und sich schwer in Worte fassen lassen.

EEG-Änderungen als Indikator für Defizite in Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen

Die ereigniskorrelierten Potenziale (EKP) bei akustischer Stimulation zeigen eine verzögerte N2- und reduzierte P3-Amplitude. Auch bei der Präsentation verschiedener konkurrierender visueller Reize haben PTBS-Patienten eine verlängerte Reaktionszeit und eine reduzierte und verzögerte P3-Amplitude. Diese Ergebnisse werden so interpretiert, dass PTBS-Patienten nur schwer zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen unterscheiden können.

Abgestimmt auf die Phasen des Verlaufsmodells psychischer Traumatisierung geht er von einer multikausalen Entstehung aus und sucht die verschiedenen Hypothesen zu integrieren (vgl. Bering, 2005, 141 ff.).

Dabei verknüpft Bering die Ergebnisse aus der experimentellen Wirkungsforschung mit der prozessorientierten Verlaufsbetrachtung (ebd., S. 365). Die Schlussfolgerungen werden hier im Original wiedergegben:

- „Die Ursachenforschung zur Erklärung der Hypovolämie des Hippocampus bei Psychotraumastörungen sollte nicht auf eine Momentaufnahme der hereditären, situativen oder Prozessfaktoren fokussieren, sondern auf Denkmodelle eines interdisziplinären komplex-kybernetischen Verlaufsprozesses zurückgreifen.

- Argumente verdichten sich, dass die Hypovolämie der Hippokampusformation auch bei der PTBS auf einen Pathomechanismus zurückzuführen ist, der – im Sinne der Pathoklise – an charakteristische physikochemische Eigenschaften bestimmter Zellpopulationen in der Hippokampusformation gebunden ist.

- Die Ergebnisse zeigen, dass die PTBS nicht mit dem Hyperkortisolmodell der Stressforschung vereinbar ist. Die Hypersensibilisierung des Glukokortikoidrezeptors könnte eine Erklärung sein, warum ein niedriges Kortisol bei PTBS- Patienten die Vulnerabilität hippokampaler Neuronenverbände steigert.

- Für die Vulnerabilität von Neuronen bei Psychotraumastörungen müssen pathophysiologische Mechanismen des zytotoxischen Zellschadens, der Apoptose und der verminderten Neurogenese der Körnerzellen in Betracht gezogen werden“ (ebd.).

Erhöhtes psychophysiologisches Erregungsniveau

Ein erhöhtes Erregungsniveau (Arousal) zählt definitionsgemäß zu den PTBS-Symptomen. Entsprechende Befunde von PTBS-Patienten mit erhöhter Herzfrequenz im Ruhezustand sind vorhanden, können aber nicht immer nachgewiesen werden. In jedem Fall steigt die psychophysiologische Reaktion aber dann, wenn Stimuli verwendet werden, die mit der Belastung (Traumatisierung) in Zusammenhang stehen – z. B. Kriegsdarstellungen bei Vietnamveteranen.

Ein Symptom psychophysiologischer Reagibilität ist auch die Schreckreaktion, die bei vielen PTBS-Patienten besonders ausgeprägt auftritt. Unter dem Schreckreflex (startle response) versteht man „eine rasche, protektive Reflexantwort der Muskulatur auf extrem laute Töne oder andere überraschende Reize (Birbaumer und Schmidt, 2006, S. 703).“ Sie kann psychophysiologisch z. B. über das Augenblinzeln gemessen werden. Untersuchungen mit Kriegsveteranen belegen auch in diesem Fall, dass diese PTBS-Patienten keine generell intensivere Schreckreaktion zeigen, sondern nur in Abhängigkeit von traumabezogenen Auslösereizen: Während ein Berührungsreiz (elektrischer Schock) bei ihnen keine übermäßige Reaktion verursachte, lösten akustische und daher an Kriegslärm erinnernde Stimuli einen intensiven Schreckreflex aus. In diesem Sinne ist die erhöhte Schreckreaktion eher als konditionierte Emotionsreaktion zu verstehen.

Erhöhte Noradrenalinausschüttung

Noradrenalin ist wichtig in Zusammenhang mit selektiver Aufmerksamkeit, Orientierungsfähigkeit, übermäßiger Schreckhaftigkeit und autonomem Arousal. Bei Stress wird im Locus coeruleus vermehrt NA ausgeschüttet, gesteuert durch α2-adrenerge Rezeptoren.

Der Noradrenalinspiegel liegt bei PTBS-Patienten höher als bei Personen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Dies könnte zum einen die intensivere Schreckhaftigkeit, zum anderen auch die häufigen Schlafstörungen von PTBS-Patienten erklären, weil diese ein sympathisches Arousal vor Albträumen in der Art von realen Ereignissen aufweisen. Außerdem ist bei PTBS-Patienten die Anzahl der α2-adrenergen Rezeptoren verringert (bis zu 40 Prozent). Diese Down-Regulierung ist vermutlich ein Resultat erhöhter Katecholaminausschüttung. Gibt man PTBS-Patienten Yohibin, einen Antagonisten des α2-Adrenalinrezeptors, blockiert dieser die Rezeptorstellen und erhöht so den NA-Spiegel. Dadurch erleben im Gegensatz zu gesunden Probanden 70 Prozent der PTBS-Patienten Panikattacken und 40 Prozent Flashbacks.

Vermehrte Endorphinausschüttung: Geringere Schmerzempfindlichkeit

Bei PTBS-Patienten lässt sich ein erhöhter Spiegel der β-Endorphine in der Zerebrospinalflüssigkeit feststellen. Diese körpereigenen Opiate sorgen dafür, dass Organismen in Stresssituationen weniger schmerzempfindlich sind, sie wirken also als natürliches Analgetikum.

Veränderungen im regionalen cerebralen Blutfluss

Die Positronen-Emissionstomographie (PET) zeigt eine Veränderung des regionalen cerebralen Blutflusses (rCBF) an: Unter Stressprovokation mit Traumabezug kommt es zu einer rechtsseitigen Erhöhung des rCBF in der Amygdala und im Gyrus cinguli. Linksseitig ist ein verminderter rCBF festzustellen, vor allem in der Broca-Region, die für Sprache zuständig ist. Demnach sind u. a. diese Strukturen – allen voran die Amygdala – bei der Verarbeitung psychischer Traumata beteiligt. Dass eher visuelle als verbale Areale stärker durchblutet werden, könnte erklären, warum Erinnerungen an die Traumatisierung meist visueller Natur sind und sich schwer in Worte fassen lassen.

EEG-Änderungen als Indikator für Defizite in Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen

Die ereigniskorrelierten Potenziale (EKP) bei akustischer Stimulation zeigen eine verzögerte N2- und reduzierte P3-Amplitude. Auch bei der Präsentation verschiedener konkurrierender visueller Reize haben PTBS-Patienten eine verlängerte Reaktionszeit und eine reduzierte und verzögerte P3-Amplitude. Diese Ergebnisse werden so interpretiert, dass PTBS-Patienten nur schwer zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen unterscheiden können.

- Abgestimmt auf die Phasen des Verlaufsmodells psychischer Traumatisierung geht er von einer multikausalen Entstehung aus und sucht die verschiedenen Hypothesen zu integrieren (vgl. Bering, 2005, 141 ff.).

Dabei verknüpft Bering die Ergebnisse aus der experimentellen Wirkungsforschung mit der prozessorientierten Verlaufsbetrachtung (ebd., S. 365). Die Schlussfolgerungen werden hier im Original wiedergegben: - „Die Ursachenforschung zur Erklärung der Hypovolämie des Hippocampus bei Psychotraumastörungen sollte nicht auf eine Momentaufnahme der hereditären, situativen oder Prozessfaktoren fokussieren, sondern auf Denkmodelle eines interdisziplinären komplex-kybernetischen Verlaufsprozesses zurückgreifen.

- Argumente verdichten sich, dass die Hypovolämie der Hippokampusformation auch bei der PTBS auf einen Pathomechanismus zurückzuführen ist, der – im Sinne der Pathoklise – an charakteristische physikochemische Eigenschaften bestimmter Zellpopulationen in der Hippokampusformation gebunden ist.

- Die Ergebnisse zeigen, dass die PTBS nicht mit dem Hyperkortisolmodell der Stressforschung vereinbar ist. Die Hypersensibilisierung des Glukokortikoidrezeptors könnte eine Erklärung sein, warum ein niedriges Kortisol bei PTBS- Patienten die Vulnerabilität hippokampaler Neuronenverbände steigert.

- Für die Vulnerabilität von Neuronen bei Psychotraumastörungen müssen pathophysiologische Mechanismen des zytotoxischen Zellschadens, der Apoptose und der verminderten Neurogenese der Körnerzellen in Betracht gezogen werden“ (ebd.).

Erhöhtes psychophysiologisches Erregungsniveau

Ein erhöhtes Erregungsniveau (Arousal) zählt definitionsgemäß zu den PTBS-Symptomen. Entsprechende Befunde von PTBS-Patienten mit erhöhter Herzfrequenz im Ruhezustand sind vorhanden, können aber nicht immer nachgewiesen werden. In jedem Fall steigt die psychophysiologische Reaktion aber dann, wenn Stimuli verwendet werden, die mit der Belastung (Traumatisierung) in Zusammenhang stehen – z. B. Kriegsdarstellungen bei Vietnamveteranen.

Ein Symptom psychophysiologischer Reagibilität ist auch die Schreckreaktion, die bei vielen PTBS-Patienten besonders ausgeprägt auftritt. Unter dem Schreckreflex (startle response) versteht man „eine rasche, protektive Reflexantwort der Muskulatur auf extrem laute Töne oder andere überraschende Reize (Birbaumer und Schmidt, 2006, S. 703).“ Sie kann psychophysiologisch z. B. über das Augenblinzeln gemessen werden. Untersuchungen mit Kriegsveteranen belegen auch in diesem Fall, dass diese PTBS-Patienten keine generell intensivere Schreckreaktion zeigen, sondern nur in Abhängigkeit von traumabezogenen Auslösereizen: Während ein Berührungsreiz (elektrischer Schock) bei ihnen keine übermäßige Reaktion verursachte, lösten akustische und daher an Kriegslärm erinnernde Stimuli einen intensiven Schreckreflex aus. In diesem Sinne ist die erhöhte Schreckreaktion eher als konditionierte Emotionsreaktion zu verstehen.

Erhöhte Noradrenalinausschüttung

Noradrenalin ist wichtig in Zusammenhang mit selektiver Aufmerksamkeit, Orientierungsfähigkeit, übermäßiger Schreckhaftigkeit und autonomem Arousal. Bei Stress wird im Locus coeruleus vermehrt NA ausgeschüttet, gesteuert durch α2-adrenerge Rezeptoren.

Der Noradrenalinspiegel liegt bei PTBS-Patienten höher als bei Personen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen. Dies könnte zum einen die intensivere Schreckhaftigkeit, zum anderen auch die häufigen Schlafstörungen von PTBS-Patienten erklären, weil diese ein sympathisches Arousal vor Albträumen in der Art von realen Ereignissen aufweisen. Außerdem ist bei PTBS-Patienten die Anzahl der α2-adrenergen Rezeptoren verringert (bis zu 40 Prozent). Diese Down-Regulierung ist vermutlich ein Resultat erhöhter Katecholaminausschüttung. Gibt man PTBS-Patienten Yohibin, einen Antagonisten des α2-Adrenalinrezeptors, blockiert dieser die Rezeptorstellen und erhöht so den NA-Spiegel. Dadurch erleben im Gegensatz zu gesunden Probanden 70 Prozent der PTBS-Patienten Panikattacken und 40 Prozent Flashbacks.

Vermehrte Endorphinausschüttung: Geringere Schmerzempfindlichkeit

Bei PTBS-Patienten lässt sich ein erhöhter Spiegel der β-Endorphine in der Zerebrospinalflüssigkeit feststellen. Diese körpereigenen Opiate sorgen dafür, dass Organismen in Stresssituationen weniger schmerzempfindlich sind, sie wirken also als natürliches Analgetikum.

Veränderungen im regionalen cerebralen Blutfluss

Die Positronen-Emissionstomographie (PET) zeigt eine Veränderung des regionalen cerebralen Blutflusses (rCBF) an: Unter Stressprovokation mit Traumabezug kommt es zu einer rechtsseitigen Erhöhung des rCBF in der Amygdala und im Gyrus cinguli. Linksseitig ist ein verminderter rCBF festzustellen, vor allem in der Broca-Region, die für Sprache zuständig ist. Demnach sind u. a. diese Strukturen – allen voran die Amygdala – bei der Verarbeitung psychischer Traumata beteiligt. Dass eher visuelle als verbale Areale stärker durchblutet werden, könnte erklären, warum Erinnerungen an die Traumatisierung meist visueller Natur sind und sich schwer in Worte fassen lassen.

EEG-Änderungen als Indikator für Defizite in Aufmerksamkeits- und Gedächtnisleistungen

Die ereigniskorrelierten Potenziale (EKP) bei akustischer Stimulation zeigen eine verzögerte N2- und reduzierte P3-Amplitude. Auch bei der Präsentation verschiedener konkurrierender visueller Reize haben PTBS-Patienten eine verlängerte Reaktionszeit und eine reduzierte und verzögerte P3-Amplitude. Diese Ergebnisse werden so interpretiert, dass PTBS-Patienten nur schwer zwischen wichtigen und unwichtigen Reizen unterscheiden können.

<zurück Seite 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 weiter >