![]()

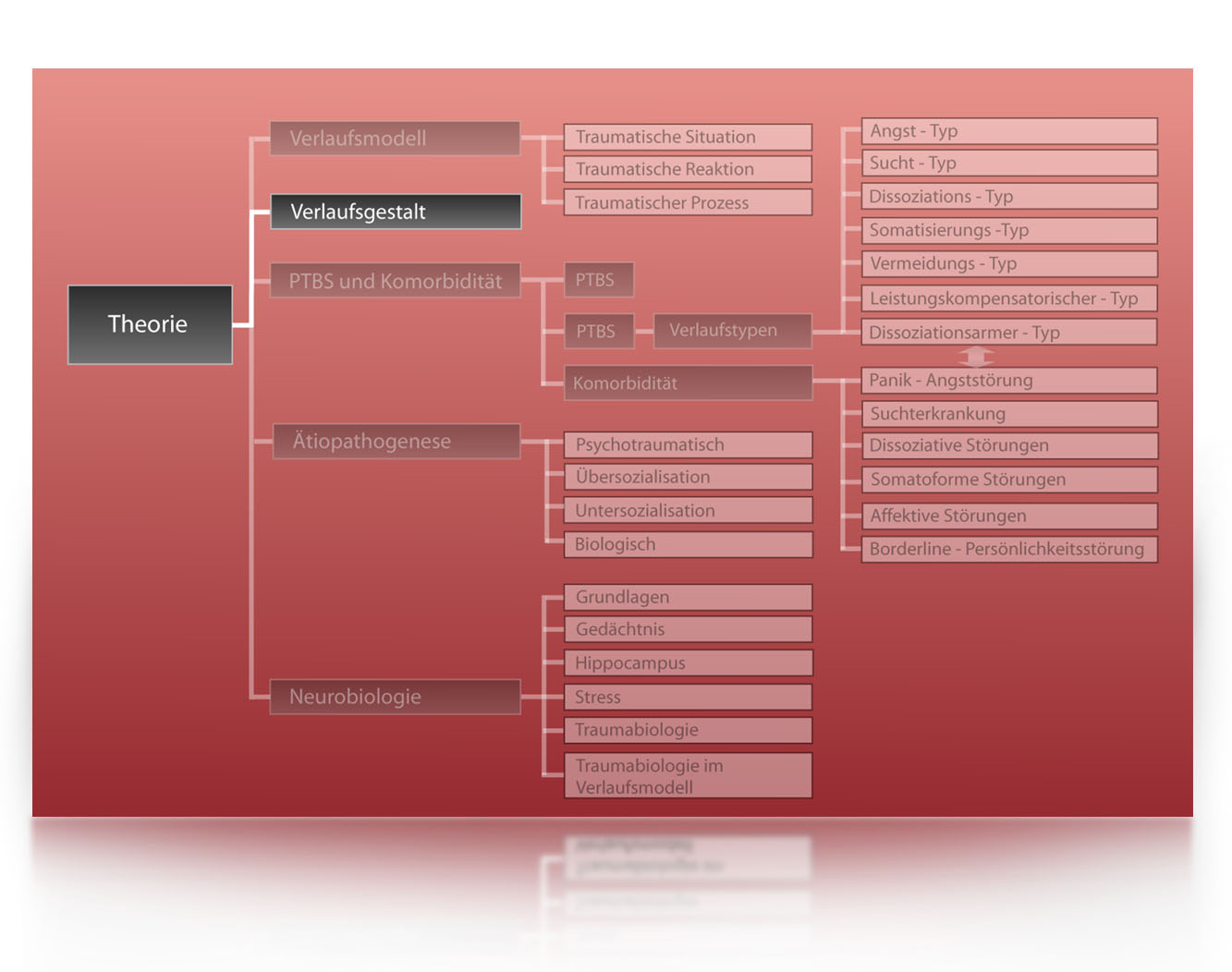

Das Konzept eines Verlaufsmodells der psychischen Traumatisierung zeigt gegenüber einer - in der Medizin üblichen - punktdiagnostischen Krankheitsauffassung (Bering, 2005, S. 34) mehrere Vorteile. Mit Barwinski Fäh (2005, S. 18) gesprochen:

- Die Unterscheidung von traumatischer Situation, psychophysiologischer Reaktion und dem sich anschließenden psychischen Verarbeitungsprozess beendet die Unklarheit, ob sich das Trauma ‛innen’ oder ‛außen’h abspielt.

- Die Beschreibung der Traumatisierung als Verlaufsmodell erlaubt die zeitliche Einordnung der mit der traumatisierenden Erfahrung einhergehenden psychischen Prozesse.

- Mit der Ausdifferenzierung des Traumabegriffs in Situation, Reaktion und Prozess werden „positive“ Begriffsdefinitionen vermieden, denn ein traumatischer Prozess führt definitionsgemäß zu pathologischen Folgen. Gleichzeitig erlaubt es die Unterscheidung von pathologischem Prozess und konstruktiven, der Entwicklung dienenden Verarbeitungsschritten, ohne dabei das erlebte Grauen zu verklären.

- Das Verhältnis der Begriffe Trauma und Konflikt, verstanden als unbewusste innerseelische Zusammenstöße gegenläufiger Motivbündel (Mentzos) wird durch die Unterscheidung von traumatischer Situation einerseits und traumatischem Prozess andererseits erleichtert. Erstgenannte wird durch überwältigende Affekte und den Zusammenbruch der Ich-Funktionen charakterisiert und entspricht somit keinem Konflikt. Diese können jedoch in der Folge einer traumatischen Situation durch affektiv beladene Verarbeitungsprozesse entstehen.

Vom Verlaufsmodell zur Verlaufsgestalt psychischer Traumatisierung

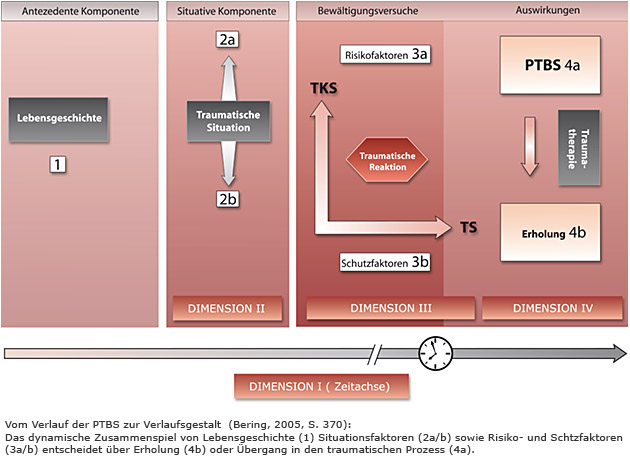

Robert Bering (2005) greift das Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung nach Fischer und Riedesser auf, integriert die Einzelergebnisse der Psychotraumaforschung und ergänzt es so unter Rückgriff auf die Gestaltpsychologie zur Verlaufsgestalt psychischer Traumatisierung (Bering, 2005, S. 105 ff.). Dies verdeutlicht, wie wichtig die Abgrenzung zu einer Forschungsperspektive ist, die wie die Elementenpsychologie in der Tradition Wundts versucht, psychologische Phänomene nach dem Vorbild der Physiologie in einzelne Bestandteile zu zerlegen, um sie unverbunden zu analysieren (naturwissenschaftlicher Reduktionismus!). Die Gestalttheorie und -psychologie setzten als erste diesem Programm ein anderes gegenüber, das nicht von den einzelnen Elementen ausging, sondern von der Gestalt des Ganzen (Dorsch, 1994, S. 287 ff.). Der Gestaltbegriff geht auf Christian Freiherr von Ehrenfels zurück (1859-1932) zurück und besagt, dass ein Ganzes in bestimmter Beziehung zu seinen Teilen steht und sich durch zwei grundlegende Gestaltqualitäten auszeichnet: Erstens ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile (Übersummativität) und zweitens ist das Ganze anders als die Summe seiner Teile (Transponierbarkeit). So besteht eine Melodie z. B. nicht einfach aus einer Zusammenfassung von Einzeltönen, sondern besitzt ganz eigene, unabhängige Eigenschaften. Die beiden elementaren Gestaltqualitäten lassen sich auf psychische Traumatisierungen übertragen: Erstens lässt sich Traumatisierung nicht auf einzelne Situations-, Risiko- und Schutzfaktoren reduzieren, sondern nur durch ihr dynamisches Zusammenspiel erklären, das in den traumatischen Prozess von ganz eigener Gestalt mündet. Diese „Gestalt“ kann zweitens erhalten bleiben, auch wenn sich einzelne Faktoren ändern, die dynamische Beziehungskonstellation jedoch unverändert bleibt (Bering, 2005, S. 389).

Die Gestaltpsychologie nach Max Wertheimer (1880-1943) formulierte seit ihrer Begründung im Jahre 1912 weitere Gestaltgesetze auf der Grundlage von Wahrnehmungsuntersuchungen, die sich weder durch die Reizkonfiguration noch durch subjektives Erleben erklären ließen (z. B. Gesetz der guten Gestalt, der Geschlossenheit, der Nähe, der Symmetrie, der gemeinsamen Bewegung etc.). Wertheimer hatte dafür das Sehen von Bewegungen mit Hilfe eines Kinematographen untersucht, um experimentell zu zeigen, dass zwischen den Bildern eines Films Übergänge wahrgenommen werden, ohne dass es dafür eine Reizgrundlage gibt. Der psychologischen Wahrnehmungskomponente fehlt die physiologische Entsprechung – sie erscheint einfach. Wertheimer sprach vom Phi-Phänomen, psychische Realität, die über einer Lücke, einem „physiologischen Nichts“ (Fitzek und Salber, zit. nach Bering, 2005, S. 390) entstand. Durch diese Laboranordnung konnte Wertheimer die Elementen-psychologen mit ‛ihren eigenen Waffen schlagen’. Wertvoll ist seine Forschung im Zusammenhang mit psychischer Traumatisierung, weil hierbei analog Symptome und Affekte allein aus dem Spannungs-feld bzw. dem „physiologischem Nichts zwischen Traumaschema und Traumakompensatorischem Schema“ (ebd.) erwachsen.

Mit Bering (2005) gesprochen, sind es nicht die einzelnen (unverbundenen) Faktoren (prätraumatische Lebensgeschichte, objektive und subjektive Situationsfaktoren, Risiko- und Schutzfaktoren), die das traumatische Geschehen in Gänze bzw. die Verlaufsgestalt einer Psychotraumatisierung abzubilden vermögen. Erst das dynamische Zusammenspiel dieser Faktoren lässt eine prozessbezogene und gleichsam von den Einzelfaktoren abgehobene und selbständige Gestaltqualität entstehen. Als dynamische Spannungspunkte werden z.B. das Zentrale Traumatische Situationsthema und das Kräfteparallelogramm angesehen (ebd., S. 391).

Analog zum Phi-Phänomen bei Wertheimer, beschreibt Bering den „Zwischenraum“ im Spannungsfeld der Einzelfaktoren gleichsam als Matrix, aus der die Symptome erwachsen und die gleichzeitig die einzelnen Elemente zu einer Gesamtgestalt verbindet (ebd.).

Ein weiterer Vertreter der Gestaltpsychologie, Wolfgang Köhler (1887-1967), erforschte schließlich die Anwendung der Gestaltgesetze am Einsichtslernen von Primaten. Köhler gelangte zu dem Ergebnis, dass sich Problemlösungen (wie kann Futter erreicht werden?) und Umstrukturierungen an Gestaltstrukturen orientieren. Übertragen auf Traumapatienten befinden sich diese zunächst in einer Situation, die keine Einsicht in eine Problemlösung zulässt. Die objektiven und subjektiven Situationsfaktoren der traumatischen Situation können nicht nach Gestaltgesetzen angeordnet werden. Auf der neurobiologischen Ebene handelt es sich dabei um fragmentierte Wahrnehmungen u. a. Auswirkungen der unterbrochenen Handlung. Beim traumatischen Prozess steht daher die Suche nach Organisationsgesetzen im Zentrum, durch die das Psychotrauma eine geschlossene Gestalt bildet und so buchstäblich abgeschlossen werden kann. Durch kognitive Umstrukturierung kann eine Einsicht in das Muster (Gestalt) des Traumas gewonnen werden, dass bei seiner Überwindung hilft.

Die Ausführungen belegen die große Nähe der Psychotraumatologie und Gestaltpsychologie, die es rechtfertigt, vom Modell einer Verlaufsgestalt psychischer Traumatisierung zu sprechen.

<zurück Seite 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 weiter >