Zwar im Langzeitgedächtnis abgelegt, finden die traumatischen Erlebnisinhalte keinen Zugang zu bestehenden Bedeutungs-strukturen. Ihre subjektive Bedrohlichkeit ist zu groß, als das ihnen der Einlass in die bewusste Erinnerungsverar-beitung gewährt werden könnte. Mit zahlreichen Abwehrmechanismen werden die belastenden Gedächtnisinhalte aktiv im Unbewussten gehalten. Von der durchgängig wirksamen Vervollständigungstendenz jedoch immer wieder in das Bewusstsein gezogen, führen sie – bei immer wiederkehrenden Zusammenbrüchen der Abwehrstrategien – zu Flashbacks, Alpträumen oder ungwollten Erinnerungen (vgl. Bering, 2005; Fiedler, 2004, S. 40). In der dynamischen Spannung zwischen Vervollständigungstendenz und psychologischer Abwehr setzt ein Oszillieren zwischen Intrusion und Verleugnung/Erstarrung ein. Gelingt in der Wechselbewegung zwischen Zulassen und Vermeiden keine vollständige Integration des abgespaltenen Traumaschemas, so chronifizieren die Symptome der traumatischen Reaktion in Gestalt persönlichkeitstypischer Erlebniszustände und Stimmungslagen, die von Horowitz (1979) als „states of mind“ beschrieben werden (vgl. Bering, 2005, S. 32).

Die im Modell von Horowitz angelegte Darstellung der Psychotraumatisierung als Prozess findet in den Arbeiten von Fischer und Riedesser (2003) ihre Fortsetzung und umfassende Ausformulierung. Mit Bering (2005) können noch weitere Vertreter psychodynamischer Ansätze als bedeutsam für die Entwicklung der Psychotraumatologie genannt werden: D.W. Winnicott, A. Freud und J. Bowlby.

Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) – Ein 'neues Krankheitsbild'

Dokumentiert ist das wachsende Wissen über psychische Traumatisierung auch in zunehmend genaueren diagnostischen Klassifikationssystemen. Nach einigen Vorläufern zur Erfassung von Geisteskrankheiten übernahm 1952 die Amerikanische Psychiatrische Vereinigung die Ausarbeitung des DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), in dem sich z. B. eine schwere Belastungsreaktion findet. Die zweite Ausgabe (1968) streicht diesen Begriff, kennt aber eine Anpassungsreaktion, die eine Störung der Anpassungsfähigkeit beschreibt. Im DSM III aus dem Jahre 1980 wird schließlich die Posttraumatische Belastungsstörung (engl. posttraumatic stress reaction – DSM III; Posttraumatic Stress Disorder PTSD - DSM-R) als neues Krankheitsbild aufgenommen. Ihre Beschreibung beruhte vor allem auf der Untersuchung von Vietnamveteranen und ist auch in den aktuellen Fassungen des DSM IV (1994) und DSM IV-TR (2000) Grundlage für die meisten Diagnosen psychischer Traumatisierung.

Das ICD-10 der WHO (1991) folgte dem DSM III und kategorisierte die Folgen eines belastenden Ereignisses als „postraumatische Belastungsstörung“ (ICD-10: F43.1). Im Unterschied zum DSM-IV, wo die PTBS als Angsterkrankung beschrieben wird, ordnet die ICD-10 sie bei den Belastungs-störungen ein.

Damit fanden sich die seit vielen Forschergenerationen beschriebenen Auswirkungen von Extrem-traumatisierungen operationalisiert und unter einem einheitlichen Begriff zusammengefasst. Dieser bildet bis heute die Grundlage für viele interdisziplinäre Forschungsarbeiten.

![]()

Bevor die interdisziplinäre Betrachtungsweise des Forschungsgebiets der Psychotraumatologie weiter ausgeführt wird, sollen kurz die epidemiologischen Daten zur PTBS dargestellt werden. Denn nicht alle Betroffenen reagieren auf Extremerfahrungen mit einer PTBS. Fischer und Riedesser (2006, S. 104) stellen fest, dass 'nur' etwa ein Viertel bis ein Drittel der Menschen nach Ereignissen von mittelschwerem bis hohem Belastungsgrad eine psychotraumatische Belastungsstörung entwickeln. Hier einige zusammengefasste Ergebnisse epidemiologischer Studien zur PTBS:

- Lebenszeitprävalenz in der Allgemeinbevölkerung: 7,8%; 10% bei Frauen und 5% bei Männern (Kessler et al., 1995)

- Prävalenzrate variiert je nach Trauma-Art

- Bei sexuellem Missbrauch: 57% (Resnick et al., 1993)

- Bei Vietnamveteranen,d ie an Kampfhandlungen beteiligt waren: 30% (Kulka et al., 1990)

- Bei Gewaltverbrechen: 25% (Mc Farlane und De Girolamo, 1996)

- Nach Verkehrsunfällen: 10% (Kuch et al., 1996)

- Berufliche Risikogruppen (Rettungsfachleute, Feuerwehr- und Bergungsmannschaften, Entwicklungshelfer, Soldaten, Polizisten): Jeder 5. wird arbeitsunfähig

- Einer von zwölf Erwachsenen entwickelt irgendwann in seinem Leben eine PTBS, bei einer Geschlechterverteilung von W:M = 2:1 (Breslau, 2001).

Die Zahlen zeigen auf der einen Seite, dass ein Großteil traumatisierter Menschen, die Erlebnisse zu bewältigen vermag. Auf der anderen Seite widersprechen sie dem Irrglauben, Psychotraumata seien selten und fänden nur in unzivilisierten und ungeordnenten Gesellschaftssystemen „weit weg“ (Friedmann, 2004, S. 14) statt. Grob vereinheitlicht sind es etwa ein Drittel der Betroffenen, die signifikante psychische Probleme bis hin zur chronischen PTBS entwickeln.

Friedmann (2004) betont, dass jeder Mensch jederzeit von einem Psychotrauma betroffen sein kann.

![]()

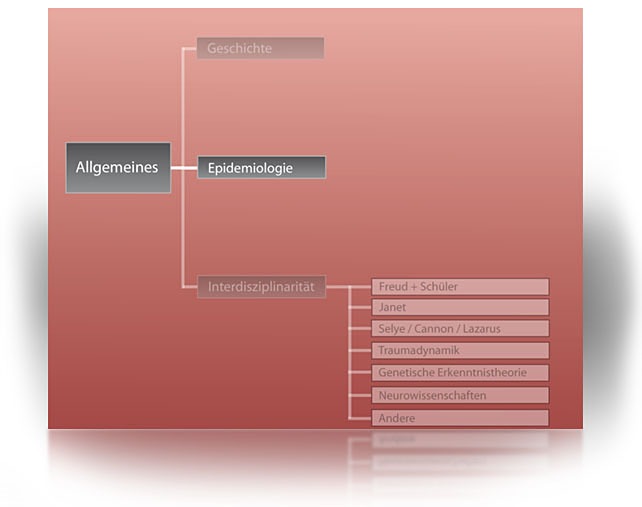

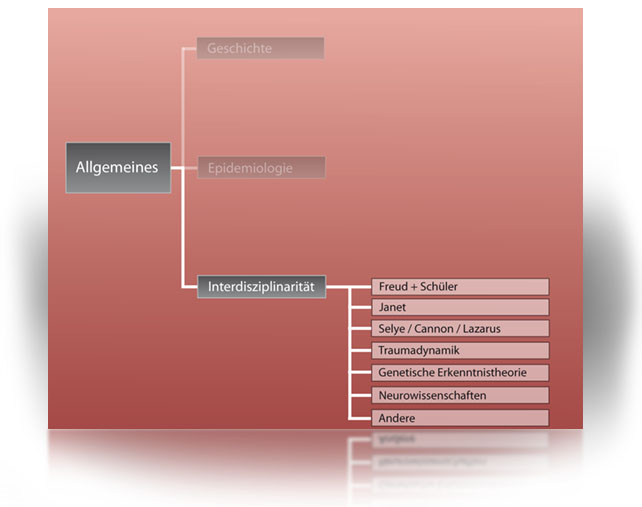

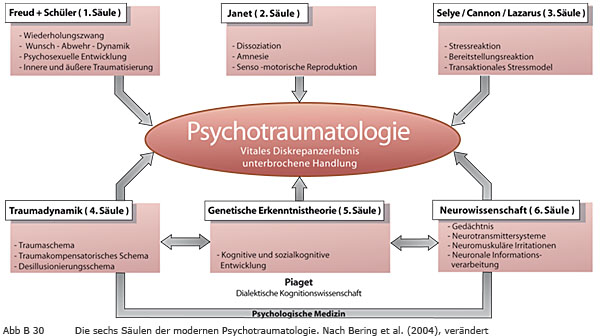

Bering (2005, S. 28 ff.) beschreibt – die historische Entwicklung zusammenfassend - sechs Säulen der Wissenschaftsgeschichte, die das Konzept der modernen und interdisziplinär ausgerichteten Psychotraumatologie tragen: 1. Freud und Schüler, 2. Pierre Janet, 3. Selye, Cannon und Lazarus, 4. Traumadynamik (Mardi Horowitz, Gottfried Fischer), 5. Genetische Erkenntnistheorie (Jean Piaget) und 6. die Neurowissenschaft.

Folgende Abbildung fasst diese Gruppierungen zusammen. Dabei stellt das Vitale Diskrepanzerleb-nis zwischen den subjektiven Möglichkeiten des Individuums und den objektiven Gegebenheiten einer traumatischen Situation mit dem daraus resultierenden Zusammenbruch der Selbstregulationsmechanismen, die wiederum (handlungstheoretisch gesprochen) zu einer unterbrochenen Handlung führen (vgl. Bering, 2005, S. 28), das Kernelement bzw. die „gemeinsame Endstrecke“ (Bering, ebd.) aller Forschungstraditionen dar.

Was eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Folgen psychischer Traumatisierungen schwierig macht, ist zum einen die Tatsache, dass – um einem solchen Geschehen gerecht zu werden – nicht nur einzelne Faktoren berücksichtigt werden müssen. Vielmehr gilt es ein sich wechselseitig beeinflussendes Interaktionsgefüge traumaspezifischer, situativer, intrapsychischer, individuell biologischer und sozialer Faktoren zu betrachten und in ihrer Relation und Spannungsdynamik zu erfassen. Nur eine interdisziplinäre Herangehensweise vermag dies zu leisten (vgl. Bering, 2005, S. 23).

Zum anderen bedürfen die „punktdiagnostischen“ (Bering, 2005) Kriterienkataloge des DSM-IV und ICD-10 einer Perspektivenerweiterung, um das komplexe Gesamtgeschehen auch in der Dimension seiner zeitlichen Entfaltung einfangen zu können.

Die – hier vertretene – Zusammenführung unterschiedlicher Forschungsperspektiven verlangt nach einer klaren – auch begrifflichen – Bestimmung des Forschungsgegenstandes. Nun ist es gerade der Begriff des Traumas, der eine vielfältige Verwendung findet und zahlreichen Wandlungen unterliegt.

Barwinski Fäh (2005) trägt insgesamt vier Definitionen zum Konzept des psychischen Traumas zusammen:

- Trauma als psychische Verletzung oder Wunde als Folgeerscheinung eines dramatischen Ereignisses,

- Trauma als reales, schmerzlich erlebtes, überwältigendes Ereignis (diese Definition liegt dem DSM-IV und der ICD-10 zugrunde),

- Trauma als Erlebnis im Sinne eines bedeutsamen Ereignisses,

- Trauma als unmittelbare oder langfristige Folge-Erkrankung im Sinne einer nosologischen Kategorie.

Sachsse und Roth (2008) erweitern das Definitionsspektrum des Begriffs Trauma noch um seine Bedeutung als Beziehungs- oder Bindungstrauma.

Diese Auflistung macht deutlich, dass es keine einheitliche Definition des Trauma-Begriffs gibt und dass es unklar bleibt, wo das Trauma auf einer Zeitachse lokalisiert werden könnte (Barwinski Fäh, 2005, S. 11). Erst die Einführung einer zeitlichen Dimension und damit die Betonung der Prozesshaftigkeit des traumatischen Geschehens, wie sie - von Mardi Horowitz angeregt - durch Gottfried Fischer und Peter Riedesser mit dem 'Verlaufsmodell psychischer Traumatisierung' (s.u.) erfolgte und später durch Robert Bering zur 'Verlaufgestalt' weiterentwickelt wurde, führt zu größerer Definitionspräzision.

Ausgehend von der Übertragung des Begriffs Trauma (griech. Wunde) von physischen auf psychische Verletzungen, haben die genannten Autoren aufgezeigt, dass ein integratives Traumaverständnis das Geschehen als Prozess zu betrachten hat, subjektive und objektive Komponenten berücksichtigen und ökologische Aspekte einbeziehen muss, um die Genese seelischer Traumatisierung angemessen zu erfassen. „’Trauma’ ist keine Qualität, die einem Ereignis inhärent ist noch aber einem Erlebnis als solchem. Entscheidend ist vielmehr die Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt“ (Fischer und Riedesser, 2003, S. 62).

So definieren Fischer und Riedesser Trauma „als ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt“ (ebd., S. 82).

Der Wissenschaftszweig Psychotraumatologie im engeren Sinne existiert unter dieser Bezeichnung erst seit den letzten beiden Jahrzehnten. Zuerst wandte der Kinderpsychiater Donovan Anfang der 1990er Jahre den Begriff der Traumatologie auf psychische Verletzungen an:

„[T]raumatology is the study of natural and man-made trauma (from the ‘natural’ trauma of the accidental and the geophysical to the horrors of human inadvertent or volitional cruelty), the social and psychobiological effects thereof, and the predictive-preventive-interventionistic pragmatics which evolve from that study (Donovan, 1991, S. 434).”

Nahezu zeitgleich, aber unabhängig davon, setzte sich dieselbe Idee auch im deutschsprachigen Raum durch: Am 19. Mai 1991 wurde das Institut für Psychotraumatologie in Freiburg gegründet (Fischer und Riedesser, 2003, S. 15). Mit der Betonung der Psychotraumatologie wollte man sich ausdrücklich von der chirurgischen Traumatologie abgrenzen. Die Grundlage der gemeinsamen Forschungsarbeit bildete die folgende Definition:

„Psychotraumatologie erforscht und behandelt eine ätiologisch relevante und pathogenetisch spezifische Gruppe von Störungsbildern der psychologischen Medizin. Als weitere ätiologische Einflussgrößen für die Entstehung psychischer Störungen sind Über- und Untersozialisation sowie angeborene oder erworbene biologische Dispositionen zu berücksichtigen“ (ebd., S. 21).