Die vier Ausrichtungen der Psychoanalyse

Mit Pine können vier wesentliche Richtungen als die „vier Psychologien der Psychoanalyse“ bezeichnet und hier kurz dargestellt werden: Trieb-, Ich-, Objektbeziehungs- und Selbst-Psychologie (Pine, 1990, S. 232 ff.). Natürlich handelt es sich dabei nur um eine vereinfachende Auswahl besonders wichtiger Entwicklungslinien, da der „Baum der psychoanalytischen Erkenntnis“ (Kutter, 2000, S. 11 ff.) sich in noch sehr viel mehr Äste verzweigt hat.

Als gemeinsam anerkannte Grundlage der verschiedenen psychoanalytischen Schulen können dennoch diese Elemente gelten (vgl. Mertens, 2004, S. 17):

- Existenz des dynamischen Unbewussten und sein Einfluss auf bewusstes Verhalten und Erleben

- Zugang zur unbewussten Dynamik durch Träume, Fehlleistungen, Übertragungsphänomene u. a.

- Bedeutung der ersten Lebensjahre für die Persönlichkeitsentwicklung, besonders in Hinblick auf die Beziehung zu wichtigen Bezugspersonen

Wünschenswert ist es natürlich, diese verschiedenen psychoanalytischen Ausrichtungen dennoch in einer einheitlichen Metapsychologie zu integrieren. Eine dialektische Erkenntnistheorie könnte in Verbindung mit dem Wissen der vier Psychologien diese Aufgabe leisten (Fischer, 2005, S. 17 f.).

Triebpsychologie

Trieb- oder Strukturtheorie nennt man die von Sigmund Freud (1856-1939) entwickelte Richtung der Psychoanalyse. Sie geht davon aus, dass Triebimpulse das psychische Leben und menschliche Verhalten maßgeblich bestimmen. Freud änderte sein Triebkonzept mehrmals, in seiner letzten Fassung postuliert er einen Dualismus aus Todestrieb (auf Zerstörung gerichtet) und Libido (Lustprinzip). Im Laufe seiner Entwicklung und Sozialisation lernt das Kind, dass es seine Triebwünsche nicht immer ausleben kann und muss diese verdrängen. Die wesentlichen Grundlagen der Triebpsychologie wurden bereits bei der Erläuterung zentraler psychoanalytischer Begriffe erklärt.

Ich-Psychologie

In den 1930er Jahren entwickelte sich die Ich-Psychologie auf der Grundlage von Sigmund Freuds Spätwerk und den Forschungsarbeiten seiner Tochter Anna Freud (1885-1982). Der Fokus des Interesses richtete sich nicht länger auf Trieblehre, Sexualität und Aggressivität, sondern auf die Ich-Funktionen (Anna Freud, 1936). Gemeint sind damit vor allem kognitive Funktionen wie Erinnern, Schlussfolgern, Urteilen, Realitätswahrnehmung, Anpassung und auch Abwehr. Das Ich wird nicht mehr als den Trieben ausgeliefert gesehen, sondern deutlich aktiver, dynamischer und kompetenter. Denken und auch soziale Prozesse gewinnen gegenüber der ursprünglich stärker biologisch orientierten Sicht mehr Beachtung. In diesem Sinne erfolgte die Ausgestaltung der Ich-Psychologie vor allem durch Heinz Hartmann (1894-1970), Ernst Kris (1900-1957) und Rudolph Loewenstein (1898-1976) in den 1940er und 1950er Jahren. Als weiteres Resultat dieser Entwicklung erschien Psychoanalyse nun gesellschaftsfähiger, aber auch wissenschaftlicher und erschloss sich so eine immer größere Anhängerschaft (vgl. Drews und Brecht, 1975).

Objektbeziehungstheorie

Der psychoanalytische Schwerpunkt verschob sich weiter „von den Trieben über das Ich auf die Beziehungen“, daher spricht Kutter bei der psychoanalytischen Objekttheorie treffend von einer „Psychologie der zwischenmenschlichen Beziehungen“ (Kutter, 2000, S. 26). Die Psyche wurde nicht länger isoliert betrachtet, sondern in ihrer Wechselbeziehung zu anderen. Die Bedeutung von Triebimpulsen wird zwar weiter anerkannt, dabei jedoch die soziale Natur des Menschen und damit seine Beziehungen als entscheidender angesehen. Mit Objektbeziehungen sind daher (frühe) Beziehungserfahrungen mit anderen Menschen gemeint, besonders zu den primären Bezugspersonen. Diese Erfahrungen werden verinnerlicht und bestimmen unbewusst (und symbolisch) das weitere Interaktionsverhalten des Kindes. Sozialisation und Enkulturation gehen damit verstärkt in die Psychoanalyse ein. Grundlage für diesen Ansatz bildeten die Ergebnisse der Säuglingsforschung und klinische Untersuchungen zur frühen Mutter-Kind-Beziehung, vor allem in den 1950er Jahren von William R. D. Fairbairns, René A. Spitz, Melanie Klein und Donald Winnicott. Wichtigster Vertreter der modernen Objektbeziehungstheorie ist Otto F. Kernberg, der sie nicht nur präzisierte, sondern auch für die klinische Arbeit mit schweren Persönlichkeitsstörungen fruchtbar machte.

Selbst-Psychologie

Ausgehend von der psychoanalytischen Narzissmustheorie entwickelte Heinz Kohut (1913-1981) in den 60er und 70er Jahren die Selbst-Psychologie (Kohut, 1973). Sie konzentriert sich auf die unbewussten Prozesse, die für das menschliche Selbstwertgefühl verantwortlich sind. Das subjektive Erleben steht im Mittelpunkt; anstelle von Triebimpulsen geht es jetzt um das Entstehen von Selbstachtung und -akzeptanz. Nach Kohut bezieht sich das Selbst auf den Persönlichkeitskern und stellt eine überdauernde, kohärente Struktur dar, die sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt (Selbstkohäsion). Das Selbst stellt keine Kategorie im Sinne des Freudschen Strukturschemas dar, sondern eine übergeordnete psychische Grundstruktur, die das Zentrum von Initiative, Ambitionen, Idealen und Fertigkeiten bildet. Es empfängt Umwelteindrücke, organisiert Erfahrungen und verleiht ihnen Sinn. Nicht zuletzt, weil sie ein optimistischeres Bild der menschlichen Persönlichkeit entwirft, wird die Selbstpsychologie inzwischen als sinnvolle Ergänzung klassischer psychoanalytischer Vorstellungen akzeptiert.

Kohut ging davon aus, dass der Narzissmus eine eigene Entwicklungslinie besitzt, so dass es beim Erwachsenen einen gesunden Narzissmus gibt, der vom pathologischen zu unterscheiden ist. „Die Funktionen, die andere Menschen für die gesunde Entwicklung des Narzissmus und die Aufrechterhaltung eines stabilen Selbst ausüben, werden als Selbstobjekte bezeichnet.“ (Milch, 2001, S. 65; Siegel, 2000; Wolf, 1996) Neben Personen dienen auch Gegenstände, Ideen oder Symbole als Selbstobjekte. In der Selbst-Psychologie nach Kohut ist das Konzept der Selbstobjekte unterschiedlich akzentuiert worden: Während manche Selbst-Psychologen die Beziehungsdynamik bei der Selbstobjekterfahrung betonen, heben andere eher die intrapsychische Dynamik des Individuums hervor.

Grundsätzlich gilt aber, dass pathologische Selbstobjekterfahrungen auf der anderen Seite zu einer seelischen Verletzung des Selbst führen können. Kohut hebt hierbei die tragische Seite des Menschen als Opfer von Schicksalsschlägen hervor. Da traumatische Erfahrungen hierzu ganz sicher zählen, rückt diese psychoanalytische Richtung in eine besondere Nähe zur kausalen Psychotherapie. Selbst-psychologisch orientierte Therapie zielt darauf ab, das Selbst zu stärken, indem positive Selbstobjekterfahrungen die früheren negativen ersetzen. Im psychoanalytischen Prozess spielt Empathie als Methode eine zentrale Rolle, da die Beobachtung subjektiver Daten im Vordergrund steht.

Psychodynamik, Pathodynamik und dialektische Selbstregulation

Psychische Gesundheit zeichnet sich dadurch aus, dass wir psycho-soziale Konzepte wie Vertrauen vs. Misstrauen als einen Begriff verstehen, dessen beide Pole sich erst durch den gegenseitigen Bezug bestimmen lassen. Das Eine wäre nichts ohne das Andere. Beide regulieren und relativieren sich wechselseitig. Diese „dialektische Selbstregulation“ (Fischer, 2007, S. 95 ff.)) lässt sich als Ausdruck einer gesunden, funktionierenden Psychodynamik verstehen.

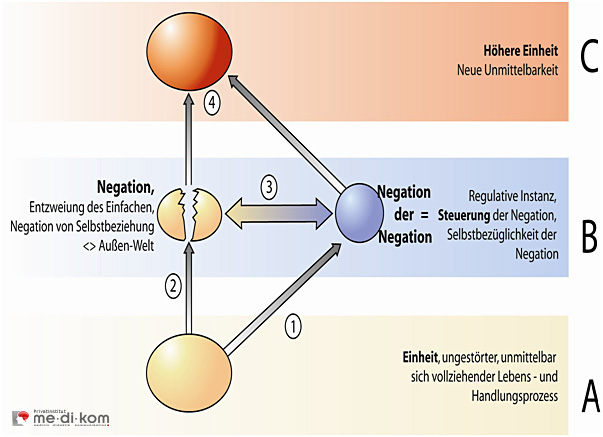

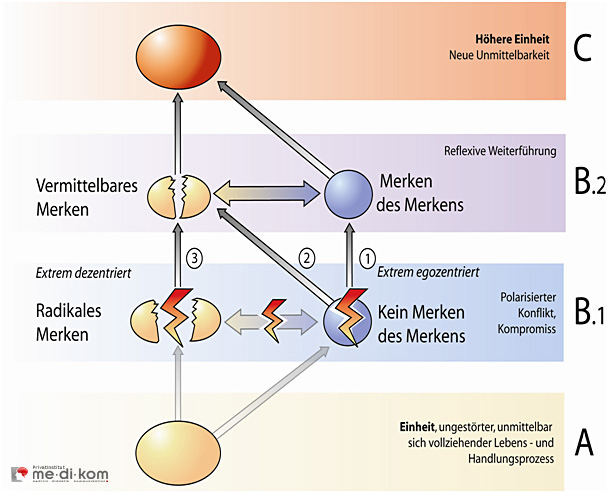

Im dialektischen Menschenbild sorgt die gesunde Psychodynamik des Menschen im Regefall dafür, dass er Probleme und Herausforderungen aus sich heraus überwinden kann. Die persönliche Entwicklung anhand schwieriger Erfahrungen entspricht prinzipiell Piagets Vorstellungen vom Lernen: Es vollzieht sich immer am Widerstand, der das Gleichgewicht der vorhandenen kognitiven Strukturen erschüttert. Diese müssen integriert werden (Akkomodation), um ein neues Gleichgewicht auf höherem Niveau zu erreichen (Äquilibrationstendenz). Genau diesen Ablauf beschreibt die folgende Abbildung mit dialektischen Begriffen: Das anfängliche Gleichgewicht A gewährleistet zunächst einen ungestörten Lebens- und Handlungsprozess. Dessen Einheit wird nun durch ein beliebiges Problem entzweit. Damit ist das Gleichgewicht erschüttert bzw. die Einheit negiert. Folglich muss sich der Mensch auf sich und sein Verhältnis zur Außenwelt besinnen, um das Problem zu lösen. Eine neue Subjekt-Umwelt-Passung wird erforderlich, die der Mensch durch „interne Regulation“ wiederherstellen kann (z. B. durch Reflexion seiner Schemata). Dialektisch formuliert kommt es so zur selbstrückbezüglichen Negation. Gelingt diese Selbstregulation, ist die störende Entzweiung überwunden und eine neue, qualitativ höhere Einheit erreicht.

Bei psychischen Störungen gerät die dialektische Selbstregulation aus dem Gleichgewicht, so dass die Pole als Alles-oder-Nichts-Dualismus interpretiert werden: Es gibt nur vollkommenes Vertrauen oder tief greifendes Misstrauen (ebd.). Eine solche Aufspaltung der Pole und ein steter Wechsel zwischen ihnen („Oszillieren“) bedeuten, dass die Psychodynamik zur Pathodynamik geworden ist. In diesem Sinne kann Pathodynamik als blockierte Dialektik verstanden werden. Die folgende Abbildung zeigt auch hier den Verlauf, der den Krankheitsfall mit therapeutischem Eingriff wiedergibt.

Auch hier stellt A das ursprüngliche und einheitliche Gleichgewicht dar. Dieses wird auf Ebene B (1) durch ein schwerwiegendes Problem so stark erschüttert, dass es zu einem polarisierten Konflikt kommt, der nicht aus eigenen Kräften überwunden werden kann. Denn charakteristisch für diese Ebene ist die extrem egozentrische Perspektive des Menschen: Er ist in seiner eigenen (problemfixierten) Wahrnehmung so gefangen, dass er zu keinerlei Selbstreflexion in der Lage ist. Es findet damit „kein Merken (Reflexion) des Merkens (bewusste Wahrnehmung)“ statt, um es mit den Worten des Funktions- bzw. Situationskreises nach Uexküll zu sagen, der den ökologischen Aspekt des dialektischen Verständnisses wiedergibt. Den gegensätzlichen Pol zum Egozentrismus bildet eine Außenwelt, die als extrem dezentriert wahrgenommen wird, d. h. ohne Bezug zum Menschen zu existieren scheint. Die Ebene B (2) beschreibt nun den therapeutischen Ansatzpunkt. Er zielt auf Aktivierung der selbstreflexiven Fähigkeiten, so dass ein „Merken des Merkens“ wieder möglich wird. Das setzt den natürlichen dialektischen Verlauf der selbstrückbezüglichen Negation (s. o.) wieder in Gang, um eine Einheitsstufe zu erreichen.

In der kausalen Psychotherapie geht es darum, solche Dualitäten wieder in einen Zustand der Einheit von Einheit und Differenz zu bringen und damit die dialektische Selbstregulation im Sinne eines Selbstheilungsprozesses erneut in Gang zu bringen.